Si

miramos por encima los titulares de las noticias, el panorama es desolador: el

genocidio en Gaza, los asesinatos machistas, las olas de calor interminables,

los incendios forestales, Trump, la corrupción política, la izquierda

parlamentaria desnortada y los microplásticos que han llegado a los ovarios. El

presente se ha vuelto irrespirable y solo empuja a estrategias de evasión o

supervivencia. Aumentando la pesadumbre, nuestra memoria personal y política

elude mirar a los movimientos contestatarios pasados como la antiglobalización

o el 15 M. Ante ellos, la sensación de fracaso y traición se extiende como una

capa de vergüenza que nos tapa la boca y nos paraliza. Desde la intelectualidad

más o menos militante, los diagnósticos son variados: realismo capitalista,

malestar, control libidinal, domesticación laboral,... Por eso, quizás sea

necesario plantear otra estrategia y Anti-Matrix de Alèssi Dell’Umbria es un

ejemplo perfecto.

Al

comienzo de este ensayo, Dell’Umbria nos explica que el libro está redactado al

modo de un laberinto iniciático, aunque se conoce perfectamente lo que nos

espera al final del camino. El capitalismo, como un gran Moloch a quien nadie

osa mirar a los ojos, se ha convertido en algo impensable y excedente. De modo

que, frente al totalitarismo que mediatiza nuestras vidas, la estrategia de

Dell’Umbria es la de acercarse con sucesivos tanteos. A pesar de esto, su

estilo fragmentario no carece de planificación, ni de hilo conductor, sino que

facilita un despliegue en ocasiones directo, sagaz, reposado, irónico e,

incluso, poético. Como si se trataran de escaramuzas realizadas desde los

márgenes, precisamente, cuando estos espacios no colonizados se han vuelto

exiguos.

Dell’Umbria

formó parte de Os Caganceiros en los años 80’, un colectivo de lucha

anticapitalista que practicaba el sabotaje y que se hizo famoso por su apoyo a

los motines de 1985 en las cárceles francesas. Sus textos posteriores, como

¿chusma? o R.I.P. Jacques Mesrine, han girado en torno a la vida cotidiana del

proletariado, el uso de la violencia, la admiración por la delincuencia como

vida al margen o la desaparición de las comunidades por el desarraigo

individualista. En su planteamiento anarquista se pueden rastrear las huellas

de la Internacional Situacionista o de Walter Benjamin, igual que se mantienen

como principios la abolición del trabajo alienado, de la familia y demás

instituciones burguesas. Como se puede comprobar desde las primeras páginas de

su ensayo, Dell’Umbria no necesita justificarse, pues ha mantenido una línea

clara dentro del pensamiento más radical, que no parte de una simple postura

intelectual.

Al interés de su análisis, se

une una disposición del ánimo más positiva de lo habitual en este tipo de

textos. Es decir, frente al pesimismo generalizado del pensamiento crítico, la

lectura de Anti-Matrix no conduce ni al derrotismo, ni a la nostalgia. Primero,

porque tiene el cuidado de mantener sus análisis a cierta distancia irónica del

mundo. Después, porque propone algunas salidas utópicas moderadas que, a estas

alturas, tienen efectos “saludables” en los lectores.

De

esta forma, la crítica de Dell’Umbria al capitalismo y sus ficciones consigue

apelar a nuestra capacidad de análisis y de subversión. Su escritura mantiene

el tono airado de quien continúa estando a pié de calle, desde la perspectiva

de lo popular, con todas sus aristas, ambigüedades e imperfecciones. Por tanto,

la contestación política nunca es planteada desde la pureza o el maximalismo,

sino que asume la contaminación de la vida comunitaria. El ejemplo más

significativo que nos da Dell’Umbria son los “chalecos amarillos”, que se

presentaban como un movimiento transversal de simples ciudadanos, eludiendo

cualquier planteamiento de clase, mezclando reivindicaciones anticapitalistas y

reaccionarias, pero siendo capaces de movilizar el descontento antisistema

durante meses. Contemporáneamente, en España no hubo una movilización popular

similar contra la subida de los carburantes y el encarecimiento de la vida.

Nuestro caso fue mucho más simple, pues las protestas se concretaron en una

huelga de la patronal de los camiones organizada por la extrema derecha.

En

cualquier caso, el ensayo de Dell’Umbria evita las abstracciones huecas y las

grandes declaraciones panfletarias, para centrarse en el examen de casos,

problemas, acontecimientos u objetos muy variados, que sirven de ejemplo para

comprender mejor nuestro mundo en crisis. Se va deteniendo en asuntos como el

urbanismo, Wittgenstein, la religión, la búsqueda de la celebridad, la deuda,

las piedras de Yap o Asger Jorn.

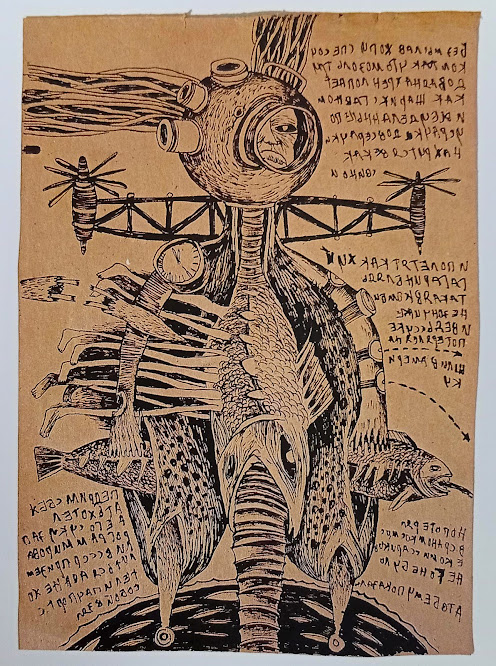

Anti-Matrix

se convierte en un contrasistema filosófico anárquico, anti-metódico, pero

cargado de fuerza crítica. Un no-sistema que, por ejemplo, comienza por la

reflexión sobre la estética, entendida como el modo en el que sentimos el

mundo. Aquí, Dell’Umbria sintetiza con precisión y belleza el ejercicio de

aprehensión cotidiana de lo que nos rodea al afirmar que “se puede mirar sin

ver, como un telespectador, y se puede ver sin mirar, como un chamán”. Y con

esa sencilla diferenciación entre el ver y el mirar, consigue enfrentarnos a la

incomprensión del mundo que se cierne sobre una sociedad que ha perdido la

voluntad de mirar. Nuestra mirada parece siempre dirigida hacia objetos y

hechos superfluos o estúpidos. En contraste, el ensimismamiento del chamán,

vuelto por completo hacia su imagen interior, se convierte en un mito de la era

cibernética. Para quienes no son capaces de mantenerse en silencio y sin

estimulación constante, el chamán encarna una sabiduría tan sencilla, como

inaccesible.

Del

mismo modo, el ensayo se detiene brevemente en el caso de los sapeurs de

República Democrática del Congo o de Uganda y en su derroche en la vestimenta,

para explicar que “el verdadero lujo es comportarse como un gran señor a pesar

de la precariedad de los recursos; dicho de otro modo, desdeñar lo

cuantitativo”. Los sapeurs comenzaron a vestirse con las ropas de los

colonizadores occidentales, pero con una fastuosidad que ha convertido sus

desfiles callejeros y sus veladas en un juego irónico, de una provocación

estrafalaria y una belleza decadente. De este modo, su actitud no busca

plegarse a la simple glorificación de las marcas comerciales, a la simbología

del poder y la cultura del esfuerzo, que representan los trajes de chaqueta,

las corbatas y los gemelos. Sino que los sapeurs se muestran como dandis

derrochadores y ociosos, igual que lo hicieron los Teddy Boy de los años 50,

que se vestían de gala tras su jornada laboral en la fábrica.

Contrastando

con esta belleza colorista, la monotonía estética de los urbanitas occidentales

resulta cada día más deprimente. Como explicó Annie Le Brun en Lo que no tiene

precio, nuestros chavales se han embarcado en una lucha simbólica que les

homogeneiza a través de la imitación de los gestos, el lenguaje o la ropa

exhibida en los barrios periféricos. El ejemplo perfecto de este ejercicio de

generalización de los usos y costumbres del proletariado lumpen o “cani” es la

música urbana, que juega con los límites de la obscenidad y la violencia, para

glorificar las marcas y el lujo prefabricado capitalista. Ricos y pobres, pijos

y currantes, progres y fachas, chavales y adultos se mezclan en una aburrida

impostura, llevando la misma sudadera de Adidas. El efecto obvio de esta

estandarización es el empobrecimiento del imaginario, la uniformidad estética,

la fealdad y la desaparición de cualquier intencionalidad contestataria, contracultural

o mínimamente política.

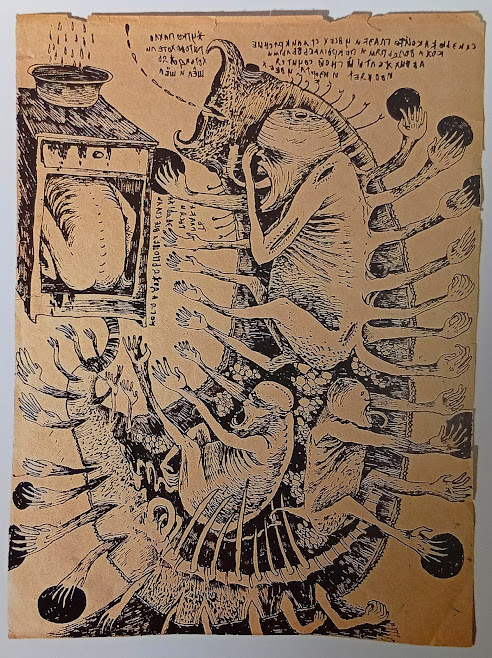

Por

contra y para alejarnos del desaliento, en una entrevista reciente (se puede

ver aquí ), Dell’Umbria nos

describe la diversidad de los modos de vida en su barrio de Marsella y cómo se

siguen explorando las grietas desde las que desafiar al orden policial y

económico. Ejemplo de esto es la recuperación de la potencia contestaría del

carnaval. A pesar del esfuerzo por canalizar y controlar la fiesta, la

celebración aún es capaz de apropiarse de las calles con su pulsión dionisíaca.

Como sucedió hace cuatro años, cuando más de 7000 personas desafiaron su

prohibición por motivos de salud pública (recuerden la pandemia de covid) e

invadieron la calle con música y disfraces. La fiesta más popular y escurridiza

sigue mostrando la potencia de la mascarada para denunciar las situaciones de

abuso, la vigilancia en los entornos cotidianos o la represión policial.

En

cualquiera de los casos, Dell’Umbria se cuida mucho de hacer lecturas

simplistas, estereotipadas o buenistas. En sus ensayos, busca mantenerse a la

distancia suficiente que le permita mostrar, analizar y señalar para que el

lector saque sus propias conclusiones. Igual que se aleja de cualquier tono

didáctico y aleccionador. Para comprobarlo, no hay más que recordar ¿chusma?,

donde describe con crudeza la insurrección de los banlieu, su potencia

subversiva unida a la ambivalencia y la ausencia de una intencionalidad

política o anticapitalista. De ahí que podamos leer fragmentos como el

siguiente: “la revuelta de otoño de 2005, por su carácter desesperado y

furioso, refuerza el cuerpo defensor de éste, el discurso totalitario del

Leviatán policial, pues este último halla su realización en el estado de

excepción: allí el concepto de Estado confirma su esencia”. Quizás haya que

releer ¿chusma?, para comprender que cuando se explota, humilla y margina a la

clase obrera de manera sistemática, la

respuesta de ésta no tiene por qué ser la conciencia de clase revolucionaria,

sino que, desgraciadamente, también puede ser la violencia irracional, machista

y fascista. En los límites de la sociedad de consumo habitan tanto esforzadas

comunidades de trabajadores, como auténticos monstruos. La complejidad del

desastre de este capitalismo en decadencia no permite análisis superficiales,

ni soluciones sencillas.

Rehuyendo

el catastrofismo, Anti-Matrix termina recordando los peligros de amoldarnos al

espectáculo cibernético, que nos expropia de cualquier responsabilidad,

autonomía o hacer colectivo. Como Dell’Umbria comenta, quizás haya llegado el

momento de realizar un ejercicio de memoria benjaminiano, escribiendo la

historia de los perdedores, para recordar “del zócalo de Oaxaca en 2006 a la

plaza de Taksim de Estambul en 2013, pasando por El Cairo, Barcelona, Oakland,

Túnez y tantos lugares” en los que irrumpió la palabra pública, lo común, las

posibilidades de un mundo habitable o, incluso, la revuelta como una “llamarada

de vida”.

Reseña de María Santana